개들조차 생선을 물고 다닌 곳의 정자 임이정

‘강경 포구에는 개들도 생선 한 마리씩 물고 다녔다’

강경은 예부터 조운이 발달되었던 곳이다. 강경은 현재도 유명한 젓갈시장이 선다. 사람들은 ‘젓갈하면 강경’이라는 말을 한다. 그만큼 강경은 금강 가의 포구로 유명한 곳이다. 한 때는 강경은 현재의 논산보다 더 큰 상업의 중심지였다. 금강 가의 나루에는 색주가가 즐비했는데, 성황리에는 100여개가 되었다고 전한다.

김장생이 지은 정자

강경에서 금강을 건너 부여와 서천으로 나가는 길이 있다. 이 곳 다리를 건너기 전 우측으로 조금 들어가면 서원이 있고, 서원의 우측 낮은 산 중턱에 정자가 하나 서 있다. 논산시 강경읍 황산리 95번지에 소재한 임이정은, 지금은 계단을 정비하고 들어가는 길에 대나무를 심어 놓았다. 임이정은 김장생의 『임이정기』에 의하면 시경의 「두려워하고 조심하기를 깊은 못에 임하는 것같이 하며, 엷은 어름을 밟는 것같이 하라(如臨深淵, 如履薄氷)」는 구절에서 인용했다고 한다.

이 말은 즉 자신의 처지와 행동거지에 신중을 기하라는 증자의 글에서 나온 말이다. 원래 임이정은 ‘황산정’이었다. 임이정은 김장생이 이 정자를 짓고, 후학들에게 강학을 하기 위해서 지은 정자이다. 정자는 정면 세 칸, 측면 두 칸으로 지어졌으며, 왼쪽 두 칸은 마루방이고 오른쪽 한 칸은 온돌방을 놓았다.

화려하지 않으나 기품을 유지해

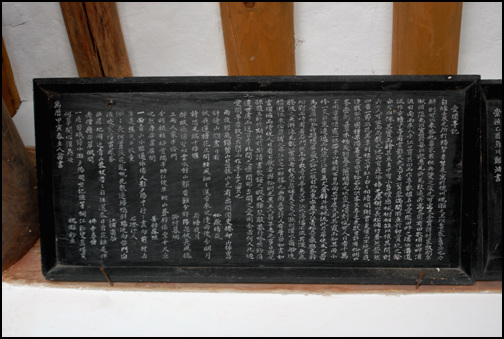

정자의 앞쪽에는 보호각 안에 세운 임이정기가 있다. 머릿돌을 올린 비석은 고종 12년인 1875년 김상현이 글을 짓고, 김영목이 글을 썼다고 한다. 정자 주변에는 보호철책을 둘러놓았으며, 주변에 큰 석재들이 있는 것으로 보아, 이 정자 외에도 가른 건축물이 있지 않았을까 한다.

낙향하여 지은 정자 임이정

사계 김장생이 임이정을 지은 해는 인조 4년인 1626년이다. 김장생이 인조 9년인 1631년에 세상을 떠났으니, 임이정을 짓고 난 뒤 6년 뒤 일이다. 김장생은 1625년 동지중추부사에 올라, 다음해 벼슬에서 물러나 행호군의 산직으로 낙향하였다. 낙향 후 황산서원을 세우고, 1627년 정묘호란이 일어나자, 양호호소사로 의병을 모아 공주로 온 세자를 호위하기도 하였다.

그 뒤 1630년에는 가의대부가 되었으나 조정에 나가지 않고, 향리에 줄곧 머물면서 학문과 후진양성에 힘썼다. 사계 김장생이 ‘계축옥사’ 때 동생이 이에 관련됨으로써 연좌되어 심문을 받았다가, 무혐의로 풀려나온 뒤, 곧 관직을 사퇴하고 다시 연산에 은거하면서 학문에 몰두했다. 이 때 임이정을 지은 것으로 보인다.

금강가 높지 않은 곳에 자리를 한 임이정. 역사의 소용돌이에서 벗어나 후학을 가르치기 위해서 세운 임이정이 화려하지 않은 것은, 스스로를 살얼음을 밟듯이 세상을 조신하게 살라는 김장생의 뜻이 배어있기 때문이라고 본다. 황사 바람이 드센 날 찾은 임이정. 앞을 흐르는 금강은 언제나 말이 없다.

세상에서 가장 소박한 정자 '모정'

'모정(茅亭)'이라 하면 어떤 정자를 생각할까? 모정이란 세상에서 가장 소박한 정자dl다. 또한 민초들이 많은 돈을 들이지 않고 직접 지은 정자이기도 하다. 모정은 여름철에 농사를 짓다가, 더위를 피하기 위해서 짚이나 새(마른 풀) 등으로 지붕을 덮어 만든 작은 정자를 말한다.

모정은 농정(農亭), 농청(農廳) 혹은 양정(凉亭) 등으로도 부른다. 모정은 일반적인 정자들이 경관이 수려한 곳에 짓는데 비해, 논이나 밭 등의 주변에 짓는다. 주로 논농사를 많이 짓는 곳에서 볼 수 있는 모정은 농사일을 많이 하는 남성들이 많이 이용을 한다. 모정에서는 청·장년층의 농민들이 쉬는 시간을 이용해 이야기꽃을 피운다. 모정에서 나누는 대화는 양반가의 정자가 시를 짓고 세상을 논하는데 비해서, 서민적이고 대중적인 이야기가 대부분이다.

주민 모두가 주인인 모정

모정에 모인 사람들은 한 마을에 사는 사람들이기 때문에 쉽게 대화를 할 수 있으며, 마을의 잡다한 이야기가 이곳을 중심으로 이루어진다. 그래서 모정은 마을 공동체의 산실이기도 하다. 세상에서 가장 소박한 정자 모정은 특별한 정자의 명칭을 붙이지 않는다. 혹은 멋들어진 이름을 붙이기도 하지만, 통상 모정이란 명칭으로 불린다.

대전시 중구 무수동에 가면 안동권씨 유회당 종가가 있다. 유회당은 영조 때 호조판서를 지낸 유회당 권이진(1668 ~ 1734)이 처음으로 터를 잡았던 곳이다. 이곳에는 종가 외에 권이진이 부모를 생각하여 지은 유회당이 있다. 이곳 무수동 대전 보문산 남쪽에 자리 잡은 종가 앞에 모정이 서 있다.

옛 전통이 살아있는 마을

무수동의 모정은 안동권씨 종가의 정원을 함께 어우르며 서 있다. 길가 곁에 서 있는 모정은 작고 소박하다. 모정 곁에는 연못이 있고, 가을이면 불게 물드는 나무들이 모정을 더욱 정답게 만들어 준다. 사방이 산으로 둘러싸인 곳에 자리를 잡고 있는 무수동 모정. 요즈음에는 천편일률적으로 만들어 놓은 시멘트 모정이나, 기와를 올린 모정들이 옛 정취를 사라지게 만든다.

길을 걷는 사람이거나, 그 마을 사람이 아니라고 해도 누구나 그 모정을 이용해 피곤한 다리를 쉴 수가 있다. 그래서 모정은 담을 필요로 하지도 않고, 문을 달지도 않는다. 그저 물 한 모금으로 목을 축이고 새 기운을 얻을 수 있는 곳이 바로 모종이다.

그래서 모정은 마을마다 논두렁이나밭두렁, 혹은 입구 정자 나무 그늘에도 하나씩 서 있었다. 지나는 사람까지도 반갑게 맞아들이고, 마음놓고 사람들과 함께 이야기를 할 수 있는 장소이다. 무수동 모정에 걸터 앉나본다. 미처 새로 바꾸지 못한 초가의 짚 냄새가 정겹다. 어디를 가나 있었던 지역 공동체의 산실 모정. 그 정취가 그립다.

응청각 뒷담벼락에 구멍은 무엇일까?

응청각은 원래부터 청풍 한벽루의 좌측에 자리하고 있었던 전각이다. 지금도 제천청풍문화재단지 안 한벽루의 좌측에 예전 그대로 자리를 하고 있다. 이 응청각의 용도는 정확하지가 않다. 다만 인조 15년인 1637년에 충청감사 정세규의 일기에 응청각에서 유숙한 기록이 나오는 것을 보아, 이 응청각이 한벽루 옆의 있는 잠을 잘 수 있는 공간이라는 점을 유추해 볼 수 있다.

응청각의 뒤편으로 돌아가면 관수당이라는 당호가 붙어있다. 일반적으로 당이라고 하면 누정의 효과를 나타내는, 관아 안의 건물 등에 많이 붙이는 명칭이다. 물을 바라보는 집이라는 뜻으로 이해할 수 있는 관수당(觀水堂)은 아마 당시에도 이 건물이 물가에 서 있었음을 알게 한다.

관수당의 당호가 주는 의미

관수당이라고 전각의 뒤편에 붙인 현판으로 보아, 이 건물은 관아의 한 건물이었음을 알 수 있다. 우리나라의 누정의 형태를 보면 누(樓), 정(亭), 대(臺), 당(堂), 제(齊), 헌(軒) 등 다양한 명칭으로 나타난다. 조선조 중기 이후에 들어서 이 이름이 모두 혼용이 되어있지만, 엄밀히 따지면 그 명칭에 따라 용도가 다 다르다.

우선 '누'란 밑으로 사람들이 다닐 수 있는 공간이 확보된 이층의 전각을 말한다. 거기에 비해 '정'이란 공간이 없이 단층으로 되어있는 경우이다. 간혹 주추를 높여 밑으로 공간이 생기기도 하지만, 그런 공간이 사람들이 다닐 수 있을 정도는 아니다. 거기에 비해 '대'란 관아에 속해있는 정자를 말할 때 흔히 사용한다. '제'는 향교나 서원 등의 기숙을 할 수 있는 집이며, '헌'은 원래 왕실의 가족들이 묵는 공간에 붙이는 이름이다.

이외에도 '합(閤)'과 '각(閣)'이 있다. 여기서 말하는 '당'은 여러 사람이 집회를 할 수 있는 일정한 공간을 말한다. 흔히 '서당'이란 배우는 학동들이 모이는 곳을 의미한다. 이런 용도로 볼 때 '관수당'이란 물가에 서 있는 청풍현의 관아 중 사람들이 모여 이야기도 하고, 묵을 수도 있는 정자 건물로 추정할 수 있다.

아래층을 벽으로 막은 응청각

응청각은 일반적인 전각과는 달리 아래층을 석축벽으로 막았다. 토석을 섞어 아래를 둘렀으며, 한편은 트여놓았다. 아마 그곳은 기물 등을 둘 수 있는 공간이었을 것으로 보인다. 이층은 나무로 만든 목조계단을 통해 올라갈 수 있도록 하였으며, 이층의 둘레는 난간을 둘렀다. 응청각이 언제 지어졌는가는 확실히 알 수 없지만, 조선조 명조 초에 이황(1501 ~ 1570)이 단양군수로 있을 때 '응청각'이라고 이름을 붙였다고 한다. 그런 기록으로 보면 응청각은 500년 세월을 지키고 있는 셈이다.

현재 충청북도 유형문화재 제90호로 지정이 되어있는 응청각. 이층은 계단을 올라 문을 열면 마루방이고, 문을 지나면 온돌로 놓여있다. 뒤편으로 돌아가면 기둥을 세우고 그 틈을 모두 돌과 황토를 섞어 발랐는데, 중간부분 가운데에 커다란 구멍이 하나 보인다. 구멍을 들여다보면 위로 비스듬히 뚫려있다. 아마 이곳이 방에 창불을 때는 곳은 아니었을까?

일반적인 전각과는 전혀 다른 형태로 지어진 응청각. 주변을 돌아보면 여기저기 의아한 곳이 많은 집이다. 그래서 이런 집을 돌아볼 때는, 더 많은 상상을 할 수 있어 즐겁지만.

소나무 숲과 괴강이 어우러진 애한정

괴산의 애한정은 정자 중에서도 그 의미나 경계가 남다른 곳이다. 괴강 삼거리 가까이 있는 애한정은 뒤로는 소나무 숲이 우거지고, 앞으로는 괴강이 흐르고 있다.

애한정은 임진왜란 때 선조 임금을 의주까지 호위를 하여 그 공으로 별좌에 올랐다가, 광해군 때 낙향한 박지겸이 광해군 6년인 1614에 지은 정자 겸 아이들을 가르치던 학당이다. 원래의 애한정은 현재의 애한정 앞에 서 있다.

두 채가 나란히 서 있는 애한정

애한정으로 오르다가 보면 현 애한정 앞에 흙 담으로 둘러 친 정면 3칸, 측면 한 칸 반의집이 있다. 앞으로는 느티나무 보호수들이 둘러친 이 전각이 바로 박지겸이 처음에 지은 애한정이다. 이 구 애한정은 지금은 퇴락하여 여기저기 담에 흙이 떨어져 있다. 애한정을 바라보고 좌측 한 칸은 마루를 만들고, 우측 두 칸은 방을 드렸는데, 툇마루와 대청마루를 연결해 전체를 놓았다.

위로 오르면 솟을대문이 있는 애한정이 보인다. 솟을대문 앞에는 처진 소나무 한 그루가 서 있어 솟을대문과 어우러진다. 솟을대문은 양반가의 대문처럼 우측에 쪽문을 내어 출입을 할 수 있도록 하였다. 정자이면서도 하나의 독립된 가옥으로서의 구조를 하고 있는 애한정, 아마 학동들을 가르치기 위해서 이런 구조로 정자를 꾸민 것 같다. 솟을대문은 좌측에는 방을 드려 놓았다.

이 새로운 애한정은 현종 15년인 1674년에, 박지겸의 손자인 박연준이 군수 황세구의 도움을 받아 새로 짓고, 그 후 숙종 38년인 1712년, 숙종 44년인 1718년, 영조 51년인 1775년에 중수를 하였다. 최근에는 1979년에 중수하였으며 정면 6칸, 측면 2칸 반의 팔작지붕 목조기와집으로 꾸몄다.

팔각의 주춧돌을 사용한 정자

정자에는 애한정(愛閑亭)이라는 현판이 대청 우측으로 걸려있고, 안에는 광해군 6년인 1614년에 박지겸이 지은 '애한정기'와 '애한정팔경시'등 많은 편액이 걸려 있다. 그 중 눈에 띠는 것은 현종 15년인 1674년에 우암 송시열이 지은 '애한정이창기'와 '제애한정기첩후'이다. 그리고 몇 개의 편액이 더 걸려있다.

정면 6칸으로 된 애한정은 정자를 바라보면서 좌측의 한 칸은 누정 형태로 높게 꾸몄다. 그리고 앞을 문양으로 내어 마감을 했으며, 방안으로 들어가면 다락의 형태로 만들어졌다. 중앙에는 두 칸 대청이 있으며, 우측의 두 칸도 방으로 꾸몄다. 중앙 대청의 앞 창호는 모두 올려서 위로 걸어 놓을 수 있도록 하였다.

애한정의 특징은 주춧돌이다. 특이한 형태로 주춧돌을 만들어 놓았는데, 일석을 이용해 맡에는 사각형으로 조성하고, 그 위를 깎아내어 팔각형으로 만들었다. 양편 방 앞으로는 툇마루를 놓았는데, 대청과 연결을 하였다.

주변 경관과 어우러진 애한정

애한정은 주변 경관과 어우러진 아름다운 곳이다. 뒤편으로는 소나무 숲이 자리하고 있으며, 앞으로는 괴강이 흐르고 있다. 뛰어나게 아름다운 이 정자 앞으로는 다리를 놓기 위해, 몇 년째 교각 공사를 하고 있다. 정자의 뒤편으로 돌아가니 아직 체 녹지 않은 고드름이 처마 끝에 달려있다. 소나무 숲에서 나는 솔향이 싱그럽다.

애한정을 내려 괴강 쪽으로 걸어본다. 주변에 여러 가지 소중한 것들이 모여 있다. 보호수로 지정된 느티나무들이 하늘을 찌를 듯 솟아있다. 백의로 선조 어가를 모시고 그 어려운 길을 다녀 온 박지겸. 아마 그 마음이 닮아 저렇게 높이 하늘을 바라는 것은 아닌지. 괴강 위로 놓인 다리를 달리는 차들의 소음이 시끄럽다. 역사는 그렇게 주변 환경을 바꾸고, 사람들의 모습을 바꾸어 놓는 것인지. 바람 한 점이 몸을 감싸고 계곡으로 달아난다.

아름다운 정자 여하정에 다리를 쉬다

홍성군 홍성읍 오관라에는 옛 홍주목의 관아가 자리하고 있다. 사적 제231호로 지정이 되어있는 홍주성은 조양문과 아문, 산성 등을 합쳐 지정을 했다. 아문 뒤편에는 건물이 들어서 있고 그 뒤편에 옛 관아건물인 안회당 있으며, 그 뒤에 연못 가운데 자리한 여하정이 있다. 여하정은 고종 33년인 1896년 당시 홍주목사인 이승우가 옛 청수정 자리에 지은 정자이다.

고목과 연못이 어우러진 정자, 극치미를 자랑해

여하정은 관아에서 집무를 보던 목사들이 관아 일을 보다가 잠시 휴식을 취하고는 했던 장소라고 한다. 연못에는 정자로 들어가는 돌다리가 놓여 있고, 다리를 건너면 정자 앞으로는 고목 한 그루가 서 있다. 어림잡아도 수백 년은 될 성 싶은 고목이다.

정자는 6각형으로 지어졌는데, 자연석을 잘 다듬은 돌로 주초를 만들고 그 위에 육각형의 기둥을 세웠다. 지면에서 약간 띄워 마르를 깔았으며, 마루의 각 변에는 장식을 한 난간을 둘렀다. 지붕의 중앙에는 커다란 꽃 봉우리 하나가 매달려 중심을 잡았다.

정자는 그리 화려하지는 않다. 하지만 주변 경관과 너무나 잘 어울린다는 생각이다. 5월 29일 여주를 떠나 달려간 홍주성. 성을 한 바퀴 돌아 내려 온 곳에서 만난 여하정. 멀리서도 그 아름다움에 취해 한 달음에 달려갔다. 어떻게 성 안에 이렇게 아름다운 정자를 만들 생각을 한 것일까? 초여름 잎을 녹색으로 바꾸어가는 고목이 한 그루 서 있어 운치를 더한다.

12현판의 걸린 시액, 아름다움 논해

정자의 기둥에는 한 기둥에 두 편씩 열두 편의 시액이 걸려있다. 3평 남짓한 크지 않은 정자 여하정. 연못에 그림자를 느리며 서 있는 고목의 풍광도 일품이지만, 육각형인 정자의 기둥마다 걸린 현판의 글은 작자미상이나 그 내용은 아름답다.

余方宥公事 내 목사로서 공사를 보게 되어

作小樓二間 조그마한 누 두 칸을 지었다

懷伊水中央 연못의 물은 중앙으로 맴돌고

樹環焉泉縣 등나무가지는 샘가에 느렸다

開方塘半畝 반이랑 정도 수문을 열어놓으니

九日湖之湄 햇빛에 비친 연못의 물살에 아름답구나.

一人斗以南 남쪽은 한 사람의 도량으로 가하건만

捨北官何求 싫다하면 관직을 어찌 구하려하는가

環除也皆山 환제는 모두가 다 산인데

於北豈無隹 그 북쪽에 어찌 새가 없을쏘냐?

賓主東南美 손과 주인이 동남에서 만나 좋아하니

其必宥所樂 반드시 즐거움이 있을 수밖에.

열두 편의 편액은 모두 이어지는 내용이다. 그것을 두 편씩 기둥에 걸어놓았다. 이런 아름다운 모습을 보고 지나는 과객들이 어찌 글 한 수 떠올리지 않을까? 아마 여하정을 바라보는 많은 사람들은 그 아름다움에 취해 시 한 수 걸어놓고 싶어 했을 것이다.

기나긴 세월 속에 많은 환난의 아픔을 겪기도 한 홍주성. 그 한편에 자리하고 있는 이 여하정이 있어, 홍주성의 복원이 하루 빨리 이루어진 모습을 그려보는가 보다. 사방 어디서 바라보아도 아름다운 여하정. 초여름의 지친 심신을 시원한 나뭇잎과 작은 연못의 물이 식혀준다. 연못 속으로 빠져들 듯 기울어버린 고목. 그 고목을 버티고 있는 석주. 그 모든 것이 여하정을 더욱 여유롭게 만든다. 나그네의 땀을 식혀주는 이런 여유가 있어 나들이 길이 좋은 것이련만.

최신 댓글