‘용비어천가’의 산실 전주 이목대길을 걷다

길은 어디나 있다. 그리고 사람들은 그 길을 이용한다. 지금이야 차를 갖고 다니기 때문에, 차를 타고 휑하니 달려가 볼일을 보고는 한다. 그러나 예전에는 걷거나 말을 타지 않으면 다닐 수가 없었다. 그렇게 다니던 길이 이제는 나름대로 멋진 이름을 붙여 다시 태어나고 있다. 그 길을 걷는 재미에 빠지면, 길이 다시 보인다.

전주 이목대는 조선 태조 이성계의 4대조인 목조 이안사가 살던 곳이다. 시조인 이한 때부터 누대에 걸쳐 살던 곳으로, 조선개국을 칭송한 「용비어천가」에 이에 대한 내용이 수록되어 있다. 고려 우왕 6년인 1380년 금강으로 침입한 왜구는 군선 5백 척을 진포(군산)에 대놓고 백성들을 괴롭혔다. 우왕은 수군을 총지휘하던 최영에게 명하여 이를 무찌르게 하였는데, 패전한 왜군은 퇴로를 찾아 남원으로 내려왔다. 이성계는 이들을 맞아 운봉싸움에서 대승을 거두고 돌아오는 길에, 오목대에서 개선 잔치를 베풀었다고 전한다.

조선개국의 뜻을 품은 길

한옥마을에서 오목대를 오르는 길은 나무계단으로 조성을 하였다. 오목대길은 가끔 산책을 나가기도 하는 곳이지만, 하필 가장 찜통이라는 날을 골랐다. 그래도 나선 길이니 어찌하랴 천천히 계단을 오르면서 돌아보니, 한옥마을의 지붕들이 줄을 지어 보인다. 사람들은 연신 한옥마을을 촬영하느라 카메라를 들이대고 있다. 마을을 찍기 좋은 장소를 골라, 사진촬영을 할 수 있도록 한 마음이 따듯하다.

한옥마을이 옛날 이야기의 한 장면처럼 펼쳐진다.

낮은 야산이지만 숲이 좋은 길이다. 여기저기 산책로를 만들어 놓아, 사람들이 다닐 수 있도록 배려를 해놓았다. 오목대로 오른다. 그 옛날 이성계가 운봉으로 출동하여 황산에 진을 치고 적과 싸우다가, 왜장 ‘아지발도’를 죽이는 전과를 올렸다. 이성계는 승전을 하고 귀경 도중 전주에 있는 종친들을 모시고 승전축하연을 이 오목대에서 베풀었다는 것이다. 이성계는 이 자리에서 한고조가 불렀다는 ‘대풍가’를 불렀다. 대풍가는 유방이 항우를 물리치고, 고향에서 종친을 모시고 읊은 시가 아니던가. 바로 한나라를 세우겠다는 마음을 은연중 내비친 시이다.

오목대를 비켜서면 이목대가 있다. 보호책을 둘러놓은 이목대 전각 양편으로는 배롱나무 두 그루가 문지기라도 된 양 꽃을 피우고 있다. 전각 안에 비석은 바로 고종황제가 친필로 썼다는 「태조고황제주필유지」라 쓰여 있다. 결국 이곳 이목대와 오목대는 조선이라는 한 나라가 출발하는데 있어, 그 뜻이 모인 곳이다.

이목대는 이곳이 이씨들이 살던 곳임을 알려주는 표지이다.

매미소리 시원한 당산 길

이목대를 지나면 아래로 내려가는 길이 있다. 나무계단을 따라 내려가면 시원한 숲길에서 매미소리가 시끄럽다. 아마 마지막 더위를 아쉬워하는 듯하다. 내리막길에 커다란 당산나무 한 그루가 보인다. 500년 동안 전주 한옥마을의 안녕을 기원해 온 나무이다. 매년 음력 정월 보름에 이곳에서 정결하게 제를 올린다는 것이다.

다시 한옥마을 들어가기 전에 양산재 길로 향한다. 여기저기 목책의자들이 정겹게 놓여있다. 이 찜통더위에 잠시라도 숨을 돌려야겠다는 생각이 들어 자리에 않는다. 여기도 역시 낙서는 빠지지 않는다. ‘윤진아 사랑해 - 남편’이란 글이 시야에 가득찬다. 얼마나 사랑하고 있을까? 이런데 낙서를 하면 그 사랑이 깊어지는 것일까? 괜한 헛웃음만 허공에 날리고 있는데, 더위에 날기를 지친 나비 한 마리 나뭇잎에 숨을 고른다.

누군가 한 낙서와 따라오던 나비 한 마리가 같이 날개를 쉰다.

350년 된 초가, 담장도 용마름을 얹은 어재연 장군 생가

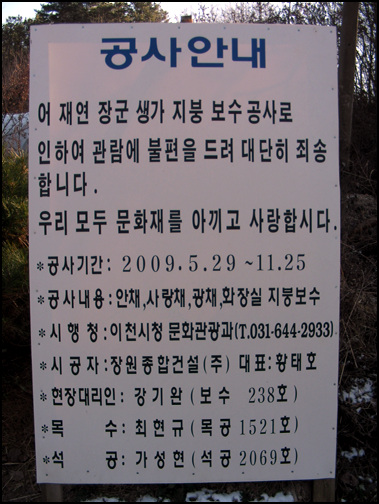

벌써 두어 달이 지났나 보다. 이천시 율면에 있는 어재연장군 생가를 답사하기 위해 가보니, 한창 공사 중이었다. 안내판에 2009년 5월 29일부터 11월 25일까지 지붕보수를 한다고 적혀 있다. 복잡한 공사 중인 집을 촬영할 수가 없어 그냥 돌아왔다. 12월 6일이니 공사를 마쳤을 것 같아, 다시 이천시 율면 산성리 74번지 중요민속자료 제127호인 생가로 향했다. 올 들어 가장 춥다는 날씨답게, 걷는 길이 쉽지가 않다. 어재연장군 생가가 보이는 소롯길로 접어들었는데, 이게 웬일인가? 지붕 위에 파랑색이 보인다. 공사기간이 10일이나 지났는데 아직도 공사가 끝나지 않았다. 마침 일요일이라 공사는 하지 않고 있긴 하지만, 이런 낭패가 어디 있을까?

공사 중인 어재연장군 생가, 멀리서 온 분들의 불평

어재연 장군 생가를 들어가니 멀리서 왔다고 하는 분들이 안을 둘러보고 계시다. 이분들도 나처럼 황당하다고 한다. "공기를 적었으면 책임지고 공사를 마쳐주어야지, 무엇하러 안내판에 공사기간을 적어요. 의미도 없는 기간을"이라며 볼멘소리를 한다. 이렇게 어지럽게 널려있는 상황에서 무엇을 제대로 촬영이나 할 수 있을까? 그래도 어쩔 것인가. 여기까지 두 번이나 찾아왔는데, 볼썽 사납기는 하지만 그대로 돌아갈 수는 없다는 생각이다. 할 수 없이 몇 바퀴 집안을 둘러본다.

350년 된 안채, 평범함 속 돋보이는 미

어재연장군 생가는 초가로 지어진 조선 후기 살림집 형태이다. 대문을 마주하고 좌측으로는 사랑채와 헛간채가 - 자로 자리하고, 대문을 들어서면 문간방과 광채가 ∣자로 배치가 되어 있다. 사랑채와 광채를 마주 하고 ㄱ 자형 안채가 자리하고 있어, 전체적으로는 튼 ㅁ 자형 가옥구조다.

안채는 조선조 현종 1년인 1660년에 지어졌으니, 벌써 350년이나 되었다. 안채는 건넌방과 두 칸 마루, 그리고 안방이 일렬로 배치가 되었고, 꺾인 곳에 부엌과 광이 있다. 대청은 방에 비해 꽤 넓게 자리를 잡았다. 대청에는 두 곳 문을 내어 바람을 통하게 하였다. 그런데 건넌방 앞에 있는 문 위에, 세 개의 작은 창이 보인다. 무엇이었을까? 열어보니 다락이다. 이렇게 대청에 작은 다락을 만든 용도가 무엇일까?

뒤쪽으로 돌아가 보니 윗문이 있는 곳이 돌출이 되어 있다. 밑은 나무로 지줏대를 만들고, 그 위 벽을 돌출된 다락과 같은 형태로 만들었다. 여름에도 집 뒤쪽에 있으니 시원하게 바람이 소통될 듯하다. 대청에 있고, 습기가 차지 않는다는 점, 바람이 잘 통한다는 점에서 돌출된 작은 다락 용도를 생각해보면, 과일이나 습기에 약한 비싼 천 가지를 보관하지 않았을까 생각한다. 어릴 적 시골 친척집에 갔다가 이런 대청에 붙은 다락에서, 친척할머니께서 과일을 꺼내는 것을 본 기억이 난다.

안채를 돌아보다가 안방 뒤쪽으로 돌아갔다. 안방은 길게 놓여있는데 뒷문이 두 개나 나 있다. 그 뒷문 문틀을 보고는 한참이나 서 있었다. 자연스럽게 휜 나무를 그대로 사용해 문 밑에 틀인 가로기둥을 삼았다. 흙벽으로 바른 안방 벽에 가로지른 문틀. 그 하나의 여유가 이렇게 사람을 푸근하게 할 줄이야. 그래서 사람들은 다듬고, 자르고, 가꾸기보다, 자연 그대로가 더 아름답다고 하는 것일까? 아마 성형미인이 아무리 예쁘다고 해도, 자연 그대로 미인보다 떨어진다는 것이 그래서인지. 괜히 비교도 안되는 것을, 억지로 비교를 해가며 혼자 웃는다.

사랑채와 대문간의 여유

어재연장군 생가의 사랑채는 6칸 규모다. 사랑방과 대청 앞뒤에 개방된 툇간이 있다. 그리고 4칸의 헛간이 연결되어 있어 전체적으로는 10칸 규모다. 사랑채 앞에 놓인 대청은 시원하게 만들어졌다. 문도 없고 그대로 개방이 되어 있다. 대문과 연결 된 곳에는 작은 골방이 있다. 방들이 전체적으로 작은 것은, 겨울철 방을 따듯하게 보온하기 위해서이다. 대개 민가의 초가집은 방이 작고 천정이 얕다.

광채 끝에 마련한 문간방 앞에는 돌담을 쌓았다. 안채를 직접 보지 못하는 가림벽 용도로도 사용했지만, 바람벽이기도 하다. 초가집의 이런 오밀조밀함이 고래 등 같은 기와보다 오히려 정겹다. 그런 돌담 하나를 두었다고 안채가 전혀 들여다보이지 않는 것은 아니다. 그러나 그런 작은 것 하나를 갖고도 마음의 편안함을 느낄 수가 있다는 것에 대해, 우리 선조들의 여유가 어느 정도인가 가늠이 된다.

돌로 붙인 담벼락이 투박하다고

사랑채와 안채, 그리고 광채 바깥벽 아랫부분은 돌로 담벼락을 만들었다. 기존 벽을 두고 그 위에 돌을 절반쯤 올려붙인 것이다. 진흙과 함께 바른 돌들이 그대로 문양이 된다. 높이는 어른 가슴 정도지만, 돌출된 돌 담벼락이 아름답다. 누군가 내가 우리 고택을 돌아보면서 이런저런 모습을 아름답다고 했더니, 별걸 다 아름답다고 감탄을 한다고 한마디 한다. 그러나 난 이런 작은 것 하나가 사람을 기분 좋게 만든다는 것을, 느끼지 못할 정도로 살고 싶지는 않다고 늘 생각을 한다.

이것이 단지 담벼락을 아름답게 치장하기 위해서 붙인 것일까? 아니다. 이렇게 이중으로 아랫부분을 만들면 그 담벼락의 두께가 두꺼워지고, 그만큼 찬 겨울에 보온이 된다. 외부의 바람과 맞닿는 곳에 이런 담벼락을 만든 것도, 알고 보면 과학적인 방법이라고 생각한다. 어재연장군 생가는 야산 기슭에 북서향으로 위치하고 있으며, 앞으로는 바람을 막을 구조물이 하나도 없다. 주변에도 집이 들어서 있지를 않아, 바람에 그대로 노출이 된다. 그런 집의 구조상 이중의 담벼락이 보온에 상당한 효과가 있을 것이다. 아름다움에, 방한의 효과까지 있다면 금상첨화가 아닐까?

돌담에 초가를 올렸다.

어재연 장군은 조선조 말기 무장이다. 순조 23년인 1823년 이 집에서 태어나 고종 8년인 1871년에 고아성보 전투에서 세상을 떠났다. 어재연 장군은 신미양요 때인 1871년, 로저스 제독이 이끄는 미국 아시아 함대가 조선에 쳐들어오자, 4월 15일 진무중군에 임명되어 600여 명의 각 영 포군을 이끌고 광성보로 나가 적과 대치를 하였다. 4월 23일과 24일, 초지진과 덕진진을 함락한 미군은, 4월 25일 광성보를 공격해왔다. 미군이 수륙양면에서 광성보로 돌입하자, 치열한 백병전을 벌이며 적과 싸우다가 장렬하게 전사를 하였다. 어재연 장군의 생가 맞은편에는, 장군과 형제인 재순 등의 위폐를 모셔놓은 충장사가 자리하고 있다.

어재연 장군의 생가에서 보는 또 하나의 색다름은 바로 담장이다. 안채 뒤편에는 돌로 축대를 쌓아 만든 밭이 있고, 담장을 둘러놓았다. 이 담장은 돌과 황토를 섞어 만들고, 그 위에 용마름을 엮어 초가를 올렸다. 용마름을 얹은 담장. 지금은 정비가 되지 않아 조금은 지저분하게 보이지만, 공사를 마친 후에는 이 또한 색다른 멋으로 다가올 것이다. 공사를 다 마치고 나면, 다시 한 번 이곳을 방문하리라 마음을 먹는다. 겨우겨우 촬영한 몇 장의 사진이 어재연 장군의 생가를 소개하는 데는 버겁지만, 그래도 이 초가로 된 고택의 아름다움은 조금은 소개할 수 있지 않을까 생각한다. (출처 : 오마이뉴스 / 2009, 12, 7)

최신 댓글